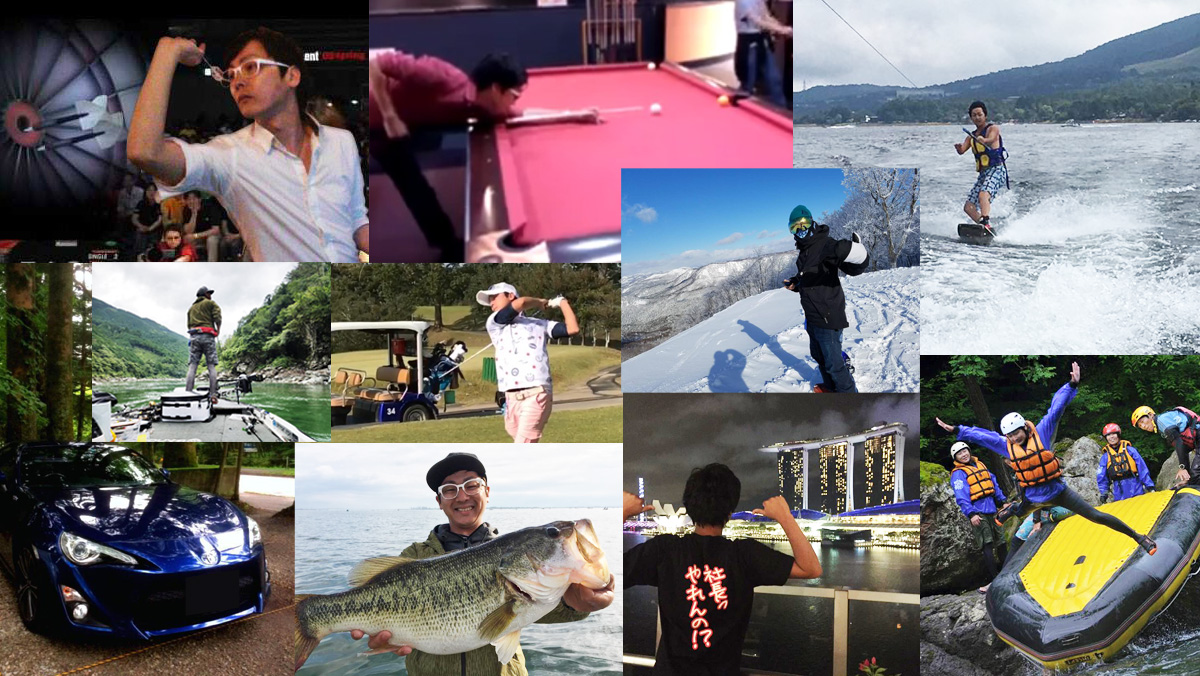

データを見ても、動けない人の共通点

From:ドラゴン★尾上

From:ドラゴン★尾上

神田のオフィスより、、、

こんばんは。

ども、尾上です。^^

今回はデータを見ても、

動けない人の共通点という話をしたいと思います。

ヒートマップやアクセス解析など、

数字で「見える化」できるツールを使う人は

徐々に増えてきました。

けれど実際には、データを見ても

改善に動けない人がとても多いのも事実です。

「どこを直せばいいかわからない」

「見えてはいるけど、

何から手をつければいいのか…」

そう感じたことがある人も

多いのではないでしょうか。

データを“見て終わり”にしてしまう人の特徴

ヒートマップや数値を眺めるだけで、

満足してしまう。

この状態は、

「気づいたつもり」になっているだけです。

たとえば、

「このボタン、クリックされてないな…」

と思っても、そこから仮説を立てて

改善案に落とし込めなければ意味がありません。

なぜクリックされていないのか?

その理由を考える事が大事です。

つまり、

“データを読む”ことと

“データを活かす”ことは、

まったく別のスキル。

ここを理解していないと、

どれだけデータを集めても改善が出来ません。

判断基準がないと、次の一手が出せない

動けない人の共通点は、

「判断基準を持っていない」ことです。

この時に大事な事が、

デザインの善し悪しの明確な判断基準です。

数字を見ても

「何が良くて、何が悪いのか」がわからない。

ここで難しいのが、

「新規」「既存」「競合優位性」「説明の順番」

「ページの長さ」「限定性」「ターゲット」

「価格」「案内方法」「申込方法」

などなど。

様々な前提条件や、

要因で反応は全て一緒ではないこと。

まずは解析結果を元に、

■スクロール離脱率が高い場所を見つける

⇒興味を失うポイント

(訴求からずれた案内をしていないか?)

■赤く滞在時間が長い場所を見つける

⇒ユーザーがまさに知りたかったポイント

(より詳しく解説)

■クリック率が高い場所を見つける

⇒ユーザーの悩みが深いポイント

(より詳しく解説)

これらをチェックし、

改善案を考えていきます。

小さく仮説を立てて、素早く試す

もう一つの共通点は、

「完璧を求めすぎる」こと。

「もっと分析してから」

「もう少しデータを取ってから」と考えているうちに、

行動が止まってしまう。

でも本当は、

完璧な分析など存在しません。

むしろ「仮説を立てて動いて、

結果を見て修正する」方が

圧倒的に早く成長します。

動いてみて、違ったら直せばいい。

そのスピード感こそ、

結果を出す人が持っている共通点です。

データは“考えるため”の材料にすぎない

ヒートマップもアクセス解析も、

ツールは答えを教えてくれません。

教えてくれるのは「現状」です。

そのデータをどう解釈し、

どう次の行動につなげるかがデザイナーの仕事です。

データを見て止まる人は、

「正解を探す思考」。

データを見て動ける人は、

「仮説を立てて試す思考」。

この違いが、

結果を出せる人と

出せない人を分けているのです。

まとめ

データを活かすには、

■判断基準を持つ

■小さく試す

■結果を見て修正する

この3つの流れを回すこと。

ヒートマップや解析は、

そのための“気づきの材料”にすぎません。

止まるのではなく、仮説を立てて一歩動く。

その繰り返しこそが、成果を生む“プロの分析思考”です。

困ったらスぺチャで尾上に相談を♪

アディオース!

PS:

先日のヒートマップ勉強会でも、

最初「計測はしてみたけれども、どうしたらいいの?」

という声が多くありました。

興味がある方は、

実際のデータを使って

「改善案の立て方」について詳しく学ぶための

勉強会を定期開催しているので、

ぜひ楽しみにしていてください。^^

おすすめ記事

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

1

1

すごくほしかった情報をありがとうございます!スピード感をもって行動します!